Непредсказуемы и опасны

О землетрясениях и цунами на Сахалине и не только мы поговорили с Алексеем Коноваловым, кандидатом физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Дальневосточного геологического института ДВО РАН.

— Алексей Валерьевич, недавно на Курилах, произошла целая серия землетрясений, а следом ещё и цунами. Что по этому поводу думают учёные?

— Такие события по силе, по амплитуде относятся к классу мега-землетрясений, явлений планетарного масштаба, которые влияют на аспекты всей планеты: смещение континентов, сейсмические колебания высокой интенсивности на большой территории. В 2011 году такое событие было в Тохоку в Японии, с последствиями в виде цунами. Камчатское землетрясение, к счастью, обошлось для жителей полуострова без жертв и без серьёзных разрушений. Тут два фактора, которые «смягчили» сейсмические воздействия: с одной стороны, за большой промежуток времени у нас в стране сформировались более-менее объективные методы, которые позволяют нормировать воздействия и учитывать такие события, которые произошли на Курилах. А с другой стороны Курилы и Камчатка всегда относились к сейсмоопасной зоне, поэтому там очень много мер принималось по сейсмоусилению зданий и сооружений.

— И всё же, какой ущерб оно нанесло?

— Я ещё детально не рассматривал это событие в контексте макро-сейсмических данных. Мы пока ещё на стадии сбора информации. Конечно, какие-то отдельные повреждения есть. Знаю, что смыло большую часть оборудования рыбообрабатывающего завода в Северо-Курильске, пострадали некоторые здания на самом побережье, оказавшиеся ближе всего к эпицентру, хотя на самом деле очаг – это не точка, а площадка, которая терпит разрыв, а магнитуда землетрясения отражает размер этой площадки.

— В данном случае обошлось без жертв, но ведь в истории Сахалина случались настоящие трагедии. Например, Нефтегорское землетрясение, когда погибло две тысячи человек...

— Да, это произошло ночью с 27 на 28 мая 1995 года. Нефтегорск был стёрт с лица Земли. Тогда не было возможности предсказать подобное стихийное бедствие, да и сейчас я бы не сказал, что у нас прогноз на высоте. Как метод научного исследования он есть, учёные разрабатывают модели прогноза...

— Но ни одна из огромного количества моделей не может считаться абсолютно верной?

— Да. Она не работает на практике так, как хотелось бы.

— Почему так?

— Если бы у нас Земля была коробочкой, которую можно исследовать, как экспериментаторы в физике: поставить много датчиков, заглянуть внутрь, сделать томографические исследования – то мы бы имели точные сведения о структуре Земли. Но мы всё равно не знаем, что там, на глубине происходит, что творится в недрах, какие начальные, какие граничные условия. У нас всегда куча неопределенностей. В рамках этих неопределенностей любой прогноз будет иметь статистическую природу.

— Так будет всегда или геофизики всё-таки научатся предсказывать землетрясения?

— Я надеюсь, что научатся. Не знаю, случится ли это в обозримом будущем, но накапливаются данные, наблюдения, а с другой стороны в мире развиваются методы ИИ, машинного обучения. Сейчас учёные обычно спешат успокоить население, не создавать панику. А с другой стороны, природа непредсказуема.

— Есть ли определённый сценарий у землетрясения или оно всегда развивается спонтанно?

— Как правило, есть определённые сценарии. В сейсмологии они называются фундаментальным законом. Правда, ты не знаешь, как оно во времени будет распределено. Но если усреднить по большому количеству времени, то увидишь повторяемость, которая следует закону Гутенберга-Рихтера. Это эмпирический закон, который демонстрирует связь между количеством сильных и слабых землетрясений. Но мы не знаем, в какой момент и в какой последовательности они произойдут.

Алексей Коновалов, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Дальневосточного геологического института ДВО РАН. Фото Андрея Афанасьева.

— Иначе говоря, если в этом месте было землетрясение, то, скорее всего, оно будет опять, только неизвестно, когда?

— Да. Тут большая дисперсность. Но если мы возьмём данные за 10 тысяч лет, мы получим этот закон в чистом виде. Второй закон – это закон Омори-Уцу, который носит имя двух сейсмологов. Это закон затухания афтершоковой активности. Физически это объясняется так: когда начинается землетрясение, происходит выброс энергии, или, как говорят, сбрасывается напряжение, которое в начале повышается, и это становится триггером для афтершоков. Потом оно спадает – и афтершоковый процесс затухает. Третий фундаментальный закон – это закон Моги. Это некая связь между магнитудами главного события и сильнейшего афтершока. Разница между ними примерно единица. Фактически всегда будет сильнейший афтершок, у которого магнитуда всего лишь на единицу меньше, чем у главного события. Эти законы позволяют давать какие-то оценки развития сейсмического процесса.

— Правда ли, что вы предсказали июльское землетрясение на Курилах, только немного ошиблись с местом?

— Слово «предсказал» вряд ли подходит, потому что это не моё направление занятий. Скорее меня интересуют сами данные. Есть такое явление – цунами, которое часто следует за землетрясением. Исторические или древние цунами иногда называют палеоцунами, поскольку они оставляют следы в заплесках на побережье. Потом учёные производят там раскопки и смотрят, когда примерно происходили события, реконструируют, как это было. Что было 400 лет назад, тысячу, две тысячи лет назад и по эти данным реконструируют историю заплесков цунами, которые связаны с крупными землетрясениями. По результатам недавних исследований побережья Хоккайдо было установлено, что мега-подвижки в районе Южно-Курильска происходят примерно раз в 360 лет. Последнее было 400 лет назад.

— Значит, оно должно было случиться?

— Именно так. Это не оперативный прогноз, а некоторая модель, которая должна как-то учитываться в сейсмической опасности близлежащих территорий. Теперь о предсказании. Мы ждали, что такое событие произойдёт на Южных Курилах. Поэтому мы там поставили сейсмостанцию, чтобы зарегистрировать сильные движения грунта. Но «тряхнуло» на Северных Курилах. Там, судя по всем фактам, такие события происходят в среднем раз в 50 лет. Последнее было в 1952 году, поэтому тоже всё закономерно. Но на Южных пока всё тихо.

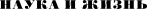

Реконструкция поля сейсмичесских воздействий мега-землетрясения 2025 г. у восточного побережья Камчатки на основе полуэмпирического описания протяженного очага и с учетом данных об ощущаемости, поступивших от населения. Иллюстрация предоставлена Алексеем Коноваловым.

— Тогда как можно обезопасить население, если нет точных прогнозов?

— Прогнозы – это важная вещь в научном мире. Ими заниматься надо, и отказываться от них точно не следует. Но представьте: вы спрогнозируете землетрясение в каком-то месте. Вы же не заберёте с собой здания, люди могут не захотеть их покидать. Один из вариантов – это повышение точности расчетов нормативных воздействий, которые учитывали бы статистическую природу, изменчивость характеристик землетрясений. Произошедшее землетрясение на Северных Курилах может создать иллюзию, что такие сильные события, оказывается, не вызывают критических воздействий. Это может привести к снижению нормативных воздействий, будут строить более экономичные и менее прочные здания. Поэтому для строителей важно правильно моделировать и прогнозировать подобные воздействия.

— Насколько я понимаю, в нашей стране сильные землетрясение могут происходить только на Дальнем Востоке: на Курилах, Сахалине, Камчатке… Или ещё где-то такое возможно?

— Сахалин расположен на периферии, а Курильские острова – на границе Тихоокеанского огненного кольца. В пределах этого кольца происходит 90% самых сильных и разрушительных землетрясений в мире. В мире! Поэтому естественно, что больше всего на слуху Курилы и Камчатка. Но если посмотреть на самые разрушительные события, то это Сахалин – Нефтегорск, это также Иркутск и область – Байкальская рифтовая зона, которая тоже достаточно опасна, там были случаи разрушительных событий.

Ещё сейсмически активный регион – это Кавказ, там кора с активной тектоникой, поэтому и там вполне может тряхнуть. Я имею в виду в первую очередь Дагестан, там очень сейсмично. Конечно, можно отметить и другие, менее сейсмичные зоны. Но есть ещё один факт: существуют так называемые стабильные зоны с устойчивой корой. Там ничего не происходит, только какие-то слабые перемещения. Такая зона характеризуется, как правило, слабой активностью. Это Приморье, Владивосток, геологические платформы в европейской части России, в Москве, в Питере.

— Значит, Москве и Питеру ничего не грозит?

— Да. Там нет сейсмичности. Но очень редко, раз в 10 тысяч лет может произойти сейсмическое событие. Оно внезапно происходит, а афтершоковый процесс довольно быстро затухает. Сейчас много европейских стран, которые обращают внимание на этот факт. События в таких платформах оказывают больше воздействия, у них высокая интенсивность в очаге. Это связано с физическими особенностями, со сброшенным напряжением в очаге землетрясения. При строительстве атомных станций такой факт учитывается. Это особо ответственные объекты, поэтому там важно учитывать даже маловероятные исходы. А при обычном уровне ответственности, когда происходит массовое строительство, события с очень низкой вероятностью не дают вклад в нормативные воздействия.

— Хорошо ли учёные поняли причины землетрясений?

— Причины в глобальном смысле известны. Если взять кубик, разрезать его пополам, склеить и дальше начать давить, в какой-то момент ваша сила превысит силу сцепления, накопятся деформации и произойдёт процесс разрушения – вначале в виде форшоков, а потом или сразу, происходит срыв. Вся причина в локализации напряжения, когда оно превышает тот или иной уровень.

— Какие главные загадки остаются для вас в этом явлении?

— Сейчас загадка, которую я хочу для себя решить – мне кажется, что в июльском событии уровень воздействия был ниже, чем в среднем характерно для субдукционных землетрясений. Это уровень колебаний, сейсмические ускорения, скорости – то, что физически измеряется и то, что приводит в конечном счёте к разрушениям.

— А что такое субдукционные землетрясения и вообще, какие бывают землетрясения?

— Землетрясения по тектоническому типу делятся на два вида: субдукционные и коровые, которые происходят в Земной коре. Например, на Сахалине происходят землетрясения в активной коре, где есть разломы, на небольшой глубине. А субдукция – это такая геологическая структура, которая погружается очень глубоко, и самые сильные события происходят, как правило, на стыке геологических плит. Такое событие носит название межплитового, происходящего на границах плит. А есть события, которые происходят внутри плиты. Они так и называются – «внутриплитовые». Они происходят гораздо реже межплитовых, от них воздействие в десятки раз больше, чем от межплитовых. Их магнитуда может быть меньше, но они могут вызвать очень сильные направленные импульсы, толчки, которые могут оказать серьёзные разрушения на объектах городской инфраструктуры.

— Правильно ли я понимаю, что землетрясения – это свидетельство того, что Земля – живая, что в ней происходят процессы, говорящие об её активной жизнедеятельности?

— Безусловно, это так.

— На всех ли планетах есть сейсмическая активность?

— На разных планетах разная структура, поэтому и явления разные. Но у колебаний должен быть возбудитель, чаще всего это разрушение пород под нагрузкой. Элементарно стукнуть по столу – уже распространяются звуковые колебания. А землетрясения – это всего лишь источник внутри Земли, который приводит к таким колебаниям. Поэтому всегда есть напряжение, всегда есть разрядка. За все планеты не скажу, но на Луне точно трясет.

— Есть ли какой-то позитивный результат у землетрясений?

— Я встречал работы, где прослеживается связь локализации редкоземельных металлов именно с геологической активностью, в том числе с землетрясениями. Но в жизненном масштабе землетрясения вряд ли можно считать полезными. Может быть, в глобальных геологических масштабах в миллионы лет – да, они важны и нужны. Но в том времени, в котором мы живём, они являются, к сожалению, бедствием. И наша задача – научиться жить так, чтобы это приносило наименьший ущерб, учиться наиболее точно прогнозировать сейсмические воздействия и развивать сейсмостойкое строительство, потому что человек погибает не из-за самого землетрясения, а из-за того, что на него обрушиваются недостаточно прочные конструкции. Проблеме, как это минимизировать – посвящены многочисленные конференции. Например, конференция «Сейсмическое районирование и сейсмостойкое строительство». С одной стороны, сейсмологи пытаются прогнозировать уровень воздействия, физические характеристики колебаний. А с другой стороны, строители подбирают наилучшие решения, – это вопрос экономический. Здесь всегда важен баланс между стоимостью и возможными последствиями. Но есть одно направление, когда искусственно вызванные землетрясения приносят пользу. Речь о гидроразрыве пласта, который производят для увеличения коэффициента извлекаемости нефтепродуктов. В общих чертах, это контролируемое и безопасное воздействие на недры.

— Какая у вас научная мечта?

— Она часто меняется: как только ты что-то исследовал, сразу оказывается, что это было очевидно.

— И что же оказалось очевидным?

— Мне до какого-то времени было сложно понять: происходит землетрясение, программа автоматически распознает и сама его обрабатывает. Ещё какое-то количество лет назад это казалось невозможным. Сейчас с помощью машинного обучения это уже рутина. Если раньше человек сидел возле компьютера и обрабатывал данные, то сейчас достаточно обучить данные, получить большие выборки, и нейросети уже готовы. Нажимаешь кнопку, программа сама всё обработает, ты только проверяешь. С одной стороны, это экономия, а с другой стороны, это уже технология. Это мне казалось невозможным. За считанные годы наука настолько шагнула вперед, что это порой кажется невероятным.

— А сейчас что кажется невозможным или мало достижимым?

— Например, в той же Турции в 2022 году произошло землетрясение, и вроде бы там уже были подобные события, уроки должны быть извлечены, но с новым сейсмически событием приходят новые разрушения и человеческие жертвы. Мы вроде научились прогнозировать средние характеристики колебаний, но природа всегда добавляет случайную компоненту относительно среднего и зачастую в сторону увеличения.

— Говорили, что там было некачественное строительство.

—Тут непонятно: строители кивают на сейсмологов, те – на строителей, в то время как надо сообща решать эту проблему. Но если посмотреть на историю крупных событий в мире, то так и происходит. Вроде везде всё учитывается, но как только событие произошло, оказывается: что-то не учли. Мечта – получить знания, которые позволяли бы учитывать все возможные неопределенности, закладывать их в модели ожидаемых воздействий в заданной точке, где строят. Ещё одна мечта, более фундаментальная – понять, какие ускорения на самом разломе? Многие исследователи считают, что ускорение вдоль разлома не меняется. Грубо говоря, на расстоянии 10, 20 км или на самом разломе оно одинаковое, это константа.

— А вы предполагаете, что это не так?

— С одной стороны, так, а с другой стороны – не уверен. С точки зрения физики в «нуле» всегда будет бесконечность.

— Чего вам не хватает, чтобы это выяснить?

— Надо поставить станцию на самом разломе, чтобы тот сработал и не принес ущерб окружающим. Но непонятно, где её ставить, где и в какой момент будет разрыв. Есть несколько крупных полигонов в мире – например, это Сан-Андреас в Америке, там сеть станций. Есть станции в Японии, в Турции. Я надеюсь, что когда-нибудь в России появится такой полигон, может быть, на Курилах, на Камчатке или на Сахалине. Но когда все данные будут доступны научному сообществу, их можно будет использовать в анализе, в развитии методов сейсмического районирования.

— Может ли человек оказывать какое-то воздействие на формирование землетрясений?

— Конечно. Это называется техногенным воздействием, есть даже целые институты, которые занимаются исследованием таких землетрясений. Один из самых ярких примеров – это горные удары. Это не землетрясения в прямом смысле, а некоторый аналог. Когда идёт разработка шахт, происходят удары, небольшие, но достаточные, чтобы завалить шахту и принести ущерб, вызвать жертвы. Из крупных событий известны землетрясения, связанные с разработкой нефтегазовых месторождений. Яркий пример – землетрясение на одном из самых крупных месторождений в мире – Гронинген в Нидерландах. Там город построен прямо над месторождением. И когда из него стали откачивать газ, то возникало избыточное напряжение в Земле, и это приводило к серии не очень сильных событий. Но, поскольку события происходили на небольшой глубине, люди сильно это ощущали, возникала паника, общественный резонанс. В результате «вентиль» закрыли.

— Если на одну чашу положить то, что человек делает для безопасности, а на другую – то, что он делает, чтобы увеличить эту опасность, что перетянет?

— Безопасность. Понятно, что любая производственная деятельность связана с рисками, но люди занимаются мониторингом. Как только нарастает какая-то критическая ситуация, об этом предупреждают. Задача решается, есть немалые успехи. Это всё отражается в научных методах, они ложатся в основу нормативных документов. Все это развивается, расширяется, и этому отчасти способствуют прошедшие землетрясения.

— Вы думаете, что уроки извлечены?

— Конечно. Много уроков было извлечено из катастрофических землетрясений – таких как то же Нефтегорское, Спитакское. Недаром ни у нас на Сахалине, ни на Камчатке нет высокоэтажных домов. Их не строят именно в целях безопасности. А те, что строят, обязательно имеют сейсмоукрепление.

— А что можете сказать про недавнее землетрясение в Афганистане? Почему там так много жертв?

— Землетрясение в Афганистане по магнитуде не было аномальным. Чаще всего такие события являются сценарными для объектов городской застройки, и они учитываются в картах опасности. Но не все сценарии предусматривают, что эпицентр землетрясения будет совпадать с положением жилого объекта. В данном случае жилые постройки оказались вблизи эпицентра. В эпицентральной зоне, как правило, максимальные воздействия, что, к сожалению, и привело к большим разрушениям.

Материал подготовлен в рамках пресс-тура на Сахалин, организованного АНО «Национальные приоритеты» и проектным офисом «Десятилетие науки и технологий».